ECアプリとは?メリット・具体的な開発方式・導入成功ポイントを解説

2025年8月5日2025年8月5日

競争が激化するEC市場では、いかにしてリピーターを増やし、LTV(顧客生涯価値)を高めていくかが重要なテーマとなっており、その有効な手段として「ECアプリ」の導入が注目されています。

「ECアプリ」は単なるECサイトとは異なり、アプリならではの利便性やユーザー接点の強化、プッシュ通知による販促効果などが期待されており、モバイル戦略の要として導入を検討する企業が増えています。

本記事では、「自社ECでのアプリ導入は必要か?」「どのように導入すべきか?」「どんな活用方法があるのか?」といった疑問を持つ方に向けて、判断材料となる情報を実践的にお届けします。

<この記事でわかること>

☑︎ ECアプリの基本的な仕組みや種類

☑︎ 導入するメリットとデメリット

☑︎ ECサイトとの連携方法

☑︎ アプリ開発方式別の特徴

☑︎ 業界別のアプリ活用事例

- ECアプリとは?

- ECアプリのメリット

- ECアプリのデメリット・課題

- ECアプリ開発方式別の特徴比較

- ECアプリの導入フロー

- ECサイト・実店舗との連携ポイント

- ECアプリ導入で注意すべきポイント

- 【業界別】ECアプリの活用事例

- 今後の展望・トレンド

- まとめ

目次

ECアプリとは?

ECアプリの定義と種類

「ECアプリ」とは、スマートフォンやタブレットにインストールして利用する、EC機能を持つアプリケーションのことを指します。

主に次の3種類に分類され、それぞれに特徴と開発・運用コストに違いがあります。

■ ネイティブアプリ

iOSやAndroidなど、各OS向けに専用で開発されるアプリ。App StoreやGoogle Playを通じて配信され、スマホの機能(カメラ、GPS、プッシュ通知など)を最大限活用できるのが特長です。高い操作性と表現力、スムーズな動作が魅力ですが、開発・運用コストは比較的高めです。

■ PWA(プログレッシブ・ウェブ・アプリ)

Webサイトをアプリのように動作させる技術で、インストール不要、ブラウザ上で利用可能な軽量型アプリです。最小限のコストでアプリ的な体験を提供できますが、App Storeへの登録不可など制限があります。

■ ハイブリッドアプリ

Web技術(HTML/CSS/JavaScript)で作られたコンテンツをアプリとして包み込み、App Store/Google Playに配信できる形式です。ネイティブとPWAの中間的な位置づけで、開発効率の高さが魅力で、アプリの良さを取り入れつつ、導入・運用コストを抑えたい企業に人気です。

企業の目的や予算、運用体制に応じて、これらの方式を選定することが、ECアプリ導入の第一歩です。

なぜ今「ECアプリ」が求められるのか

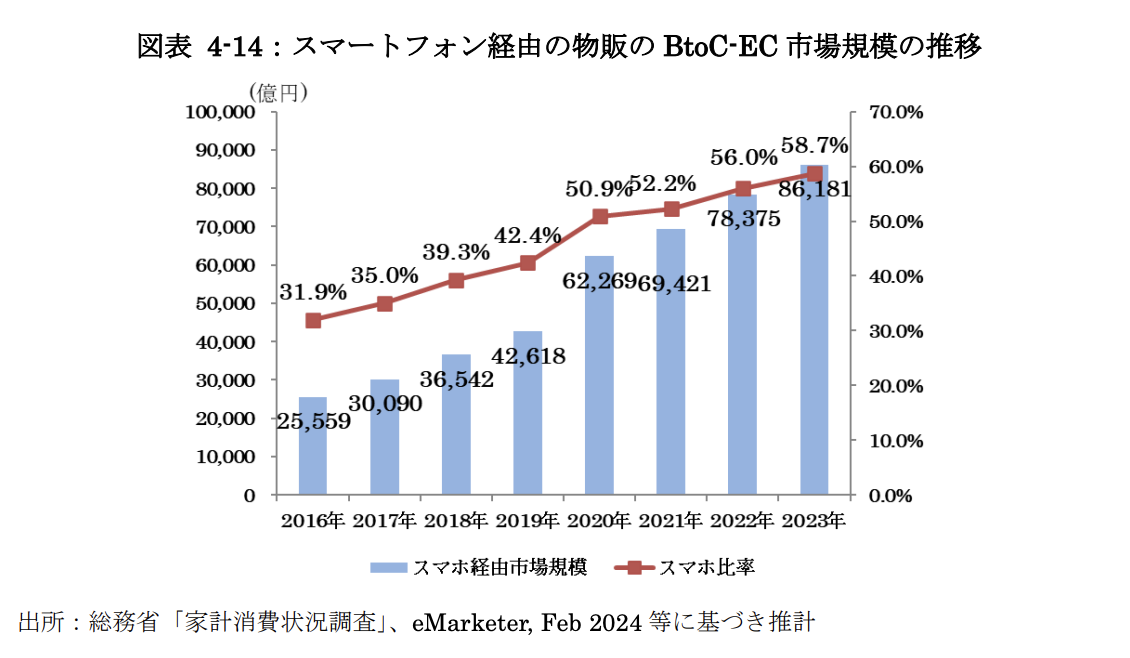

ここ数年で、スマートフォンからのEC利用が急速に拡大しています。

経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」によれば、物販系分野のBtoC‑EC取引額に占めるスマートフォン経由は約58.7%を占め、およそ6割に達しています。

引用:

経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」(2024年9月発表)

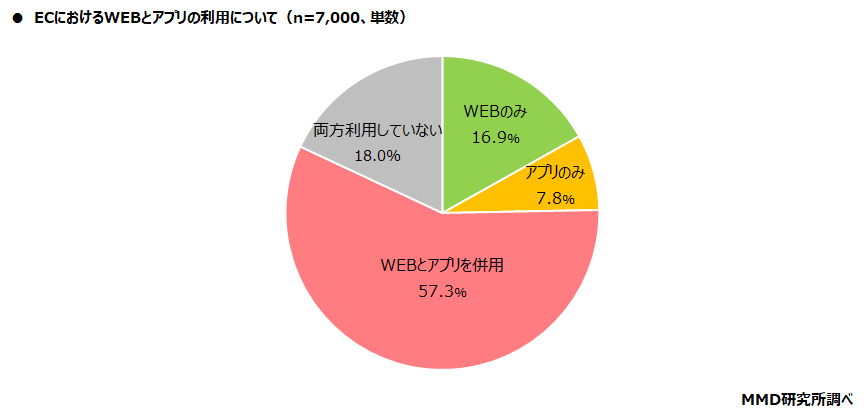

また、MMD研究所「ECサイトとアプリに関する利用実態調査」によれば、18歳~69歳の男女7,000人を対象に、ECのWEBとアプリの利用について聞いたところ、「WEBのみ」が16.9%、「アプリのみ」が7.8%、「WEBとアプリを併用」が57.3%、「両方利用していない」が18.0%となっており、

65%以上がアプリを利用している状況がデータから伺えます。

引用:

ECサイトとアプリに関する利用実態調査|MMD研究所

特に食品やアパレルといったリピート購入の多いカテゴリでは、スマホからのスムーズな購買体験が求められています。

こうした中で、ECアプリには以下のような期待が寄せられています。

・ユーザーとの関係性を強化し、LTV(顧客生涯価値)を高めるツール

・ECサイトよりも高速で快適なUI/UXを提供できるインターフェース

・プッシュ通知によって再訪を促し、離脱防止・購買率アップを実現する販促チャネル

また、企業側も「アプリ経由顧客は継続的に購入しやすくリピート率が高い傾向がある」「ECサイト利用者よりも単価が高くなる傾向がある」といった実績データに注目しており、アプリ化をする動きが加速しています。

ECアプリのメリット

ECアプリは、単なる販売チャネルのひとつではなく、顧客との関係性を深め、リピーターを増やすための強力なマーケティングツールでもあります。

ここでは、企業がECアプリを導入することで得られる代表的なメリットを4つの視点から解説します。

1.顧客接点の強化と利便性の向上

ECアプリは、スマートフォンのホーム画面に常駐するため、ユーザーとの接触頻度を自然に高められる点が大きな特長です。アプリを開けばすぐに商品を検索・閲覧でき、起動スピードや画面遷移の滑らかさはWebブラウザよりも格段に優れています。

さらに、オフラインでも商品の閲覧やお気に入り管理ができるなど、電波状況に左右されにくいのも利点です。アプリ特有の軽快な操作感やユーザー体験は、スマートフォン中心での購買行動が定着した現代において、ユーザー満足度を大きく左右します。

2.プッシュ通知による販促強化

ECアプリ最大の魅力のひとつが、プッシュ通知を活用したダイレクトな販促アプローチです。メールマガジンに比べて開封率が高く、アプリをインストールしているという前提のもと、興味関心度の高いユーザーに対して即時かつ高精度に情報を届けられます。

セール情報やクーポン配布、新商品の入荷などをリアルタイムに届けることで、「今すぐ見てみよう」というアクションにつながりやすく、購買率の向上が期待できます。

さらに、ユーザーの購買履歴や行動データを活用すれば、パーソナライズされた通知も可能となり、無駄な接触を避けながらエンゲージメントを高められます。

3.ブランド認知拡大とリピート促進

アプリはユーザーのスマホ画面にアイコンとして常に表示されるため、自然とブランドの視認性を高め、ロイヤリティを育てる効果があります。実際に、アプリ保有者は非保有者と比べて購入頻度や購入単価が高いという調査結果も多く、リピート獲得の重要な導線として位置づけられています。

また、「アプリ限定クーポン」や「会員ランク制度」「スタンプカード」といったアプリならではの施策を設計すれば、インストール継続や利用促進にもつながります。ブランド世界観を反映したデザインや機能も、ファン層の獲得に寄与します。

4.顧客データの一元管理と分析

ECアプリを導入することで、ユーザーの購買履歴、閲覧行動、位置情報などの詳細なデータを収集・分析できるようになります。これにより、パーソナライズ施策の精度向上や商品開発、広告配信の最適化など、マーケティング全体の高度化が可能になります。

さらに、実店舗とECサイトをまたいだ顧客データの統合も視野に入れられるため、オムニチャネルやOMO戦略との親和性も高いのが特長です。アプリを介して取得した情報を、CRMやMA(マーケティングオートメーション)と連携することで、より一貫性のある顧客体験の提供が実現できます。

このように、ECアプリは単なる“スマホ対応”の一手段ではなく、販促・ブランディング・顧客管理の核を担う多機能なプラットフォームです。企業が競争力を維持し、ユーザーとの中長期的な関係を築いていくためには、戦略的にアプリを活用する視点が欠かせません。

ECアプリのデメリット・課題

ECアプリは多くのメリットを持つ一方で、導入・運用には慎重な検討が必要な側面もあります。

ここでは、特にEC担当者が注意すべき代表的な課題を2つの視点から解説します。

1.開発・保守コストの高さ

ECアプリを開発・公開するには、Webサイトとは異なる技術的・運用的な負担が伴います。代表的な課題は以下の通りです。

・OS別の対応が必要(iOS/Android)

それぞれ異なる開発環境やデザインガイドラインが求められ、ネイティブアプリの場合は両OSに対応するために2本立ての開発が必要になることもあります。

・アップデートの手間とコスト

一度リリースして終わりではなく、バグ修正・機能改善・OSアップデート対応などを継続的に行う必要があります。これに伴う人件費やベンダー費用は無視できません。

・アプリストアの審査・規約対応

App StoreやGoogle Playに公開する際は、各ストアの審査を通過する必要があります。ガイドラインは頻繁に変更されるため、運用体制に柔軟性が求められます。

特に中小規模のEC事業者にとっては、初期投資とランニングコストの負担感が導入の障壁となるケースも少なくありません。開発方式の選定も含めて、予算とリソースに応じた戦略設計が重要です。

2.インストール・利用継続のハードル

アプリは便利なツールである一方で、ユーザーが能動的に「インストールする」「継続的に利用する」ステップを踏まなければ、存在価値を発揮できません。

・ダウンロードしてもらうまでの障壁

App StoreやGoogle Playを経由して自社アプリにたどり着くまでには複数のステップが存在します。インストールを促すためには、広告出稿、ASO(アプリストア最適化)、アプリ限定特典の設計などが不可欠です。

・削除や放置のリスク

せっかくインストールされても、通知が多すぎる・UXが悪い・更新がないといった理由で削除されてしまうリスクもあります。継続利用率を高めるには、「使い続けたくなる理由」の提供が必要です。

・競合との比較・棲み分け問題

スマホのホーム画面に表示されるアプリ数には限界があり、ユーザーは自らの行動価値に応じてアプリを取捨選択します。競合が多いカテゴリでは、「選ばれる理由」を明確に示す必要があります。

つまり、アプリは“作って終わり”ではなく、“継続的に使われる状態”をいかに作るかが成否を分けるポイントです。マーケティングとUX改善を一体で考える視点が不可欠と言えるでしょう。

ECアプリは大きな可能性を秘めたツールである反面、こうしたコスト面や継続利用のハードルと正面から向き合い、長期的な運用体制を築く覚悟が求められます。

ECアプリ開発方式別の特徴比較

ECサイトのアプリ化を成功させるためには、「どの方式でアプリを開発するか」が成果を左右する重要な判断ポイントです。

ここでは主な3つの開発方式について、それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理したうえで、費用・開発期間の比較もご紹介します。

1.ネイティブアプリ型(最も高機能・自由度の高い開発方式)

ネイティブアプリは、iOS(SwiftやObjective-C)やAndroid(KotlinやJava)などのOSに合わせて個別に開発する方式です。

メリット

-

・操作性・動作速度が非常に高く、ユーザー体験が優れている

-

・カメラ、GPS、通知など、スマホの全機能にフルアクセス可能

-

・アニメーションやUI表現に優れ、ブランド体験を最も強く表現できる

デメリット

- ・開発・保守コストが最も高く、OSごとの二重開発が必要

-

・アップデートやストア審査対応に継続的なリソースがかかる

-

・初期リリースまでの期間が長くなりやすい

ネイティブアプリは、高い表現力と機能性を求める大規模EC・ブランドECに向いています。反面、リソースが限られる中小企業にはハードルとなることもあるため、慎重な検討が必要です。

2.PWA型(最小コストで始められるスマートな選択肢)

PWAは、通常のWebサイトにアプリ的な機能(オフライン対応、ホーム画面アイコン、プッシュ通知など)を持たせた技術です。

メリット

-

・Webサイトをベースにするため、短期間・低コストで導入可能

-

・ストア審査不要、URLアクセスだけで利用開始できる

-

・更新がWebと一体化しており、運用負荷が少ない

デメリット

- ・ネイティブアプリほどのスムーズな操作性やUI表現は難しい

-

・App Store(iOS)ではホーム画面登録など一部機能が制限されている

PWAは最小限のコストでアプリ的な体験を提供したいECサイトに非常に適した方式で、特にスタートアップやスモールEC事業者にとって有効な選択肢です。

3.ハイブリッドアプリ型(柔軟性と開発効率のバランス型)

ハイブリッドアプリは、Web技術(HTML/CSS/JavaScript)で構築したコンテンツを、アプリ用のコンテナで包み、ネイティブアプリとして配信する方法です。

メリット

-

・一つのコードでiOS/Android両方に対応でき、開発効率が高い

-

・Webサイトとの連携がスムーズで、運用も共通化しやすい

-

・PWA以上の表現力を持ち、プッシュ通知やストア配信も可能

デメリット

- ・複雑なUIや端末依存の機能は実現しにくい場合がある

-

・中〜長期的な保守性には注意が必要(ライブラリ更新等)

ハイブリッドアプリは、予算・スピード・機能性をバランス良く取り入れたい企業に向いた実践的な方式です。

ハイブリッドアプリ型で開発を行う場合、SaaS型のアプリ開発プラットフォーム(Yappli、MGRe、Appifyなど)を利用すると初心者でも簡単に制作することができます。

コスト削減や保守・運用の負担減少といった効果もあるため、ハイブリッドアプリ型での開発であればプラットフォームを利用した開発がおすすめです。

例えば、国内シェア大手の「Yappli」では、ノーコードでアプリを作成しつつ、通知・ストア公開・分析など、ネイティブ機能の利便性を取り入れた柔軟な運用が可能です。

また弊社のECカート「aiship」ともAPI連携しているため、ECサイトの会員データとシームレスに連携し、ECサイト・アプリ・店舗を統合したシームレスな顧客体験を実現します。

Yappli(ヤプリ)連携|aiship

クラウド型ASP「aiship」の3点セット

資料ダウンロード

aishipの「特徴・事例」「機能一覧」「料金」がまとめてわかる3点セット資料ダウンロードはこちらから!

構築方式別の開発費用と期間の目安比較

| 開発方式 | 初期費用(目安) | 開発期間(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ネイティブアプリ | 300万〜数千万円 | 4〜8ヶ月 | 高機能・高自由度・高コスト |

| ハイブリッド | 150万〜500万円 | 2〜4ヶ月 | 両OS対応、開発効率良好 |

| PWA | 50万〜150万円 | 1〜2ヶ月 | 最短・低コスト・一部制限あり |

構築方法(スクラッチ開発・SaaS型プラットフォーム利用)の比較

| 項目 | スクラッチ開発 | SaaS型プラットフォーム利用 |

|---|---|---|

| 開発方法 | フルオーダーメイド(ベンダー or 自社開発) | ノーコード・ローコードCMSで構築 |

| UI/UXの自由度 | ◎(完全カスタム可) | △(テンプレート中心/一部制限あり) |

| 機能の拡張性 | ◎(API連携、AR、ネイティブ機能等自由) | △(プラットフォームが許す範囲) |

| 初期費用の目安 | 200万〜800万円(規模により1,000万円超も) | 0〜50万円前後(導入サポート含む) |

| 月額費用の目安 | 5〜30万円(保守・サーバー・運用込み) | 10〜40万円(通知・MA機能含む) |

| 開発期間 | 3〜6ヶ月(設計・開発・申請・リリース) | 約1〜2ヶ月(テンプレ+審査対応) |

| アプリストア配信対応 | 必須(自社で申請・審査対応) | 対応あり(ベンダー側で代行も可能) |

| アプリ内通知(Push) | ◎(自由に設計・MA連携も可) | ◎(通知・セグメント配信対応) |

| CRM/分析機能 | △(MA/CDP連携が前提) | ◯(Yappli CRMなどプラットフォーム内に搭載のものも存在) |

| 将来的な保守性 | ◯(コード資産の継続運用が可能) | ◯(定期アップデートはベンダー対応) |

| 主な適用企業例 | 楽天、ZOZOTOWN、メルカリ、ユニクロ など | BAYCREW’S、ブランシェス、Oisix、Francfranc など |

※上記はあくまで一般的な目安であり、機能範囲・デザイン要求・外部連携の有無などにより変動します。

アプリの開発方式は、「どれが優れているか」ではなく、「自社の目的や予算、運用体制に合っているか」で選ぶべきです。たとえば、すでに事業のブランド力があり、アプリ導入で本格的にOMO施策を進めていきたいならネイティブやハイブリッド、短期間で市場投入したいスタートアップならPWA、というように戦略と照らして検討することが重要です。

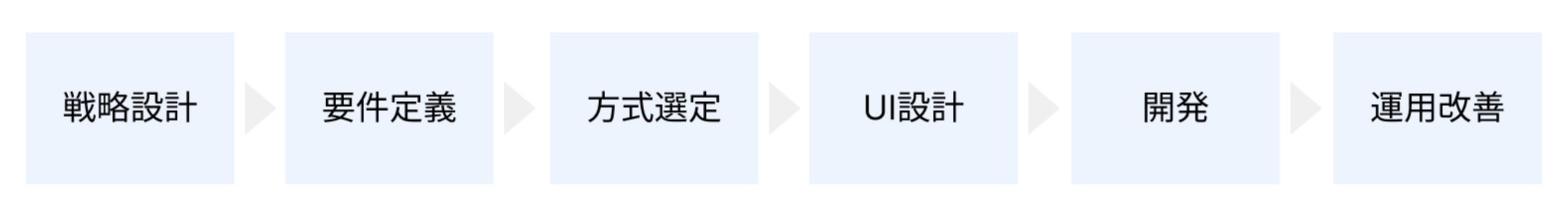

ECアプリの導入フロー

ECアプリの導入は、戦略設計・技術選定・運用体制構築など、複数の領域が関わる“プロジェクト型”業務です。

そのため、「アプリを作ること」だけに集中すると、想定外の予算超過や、使われないアプリの出来上がりに終わってしまうリスクもあります。

ここでは、実際の導入プロジェクトを想定した具体的な6つのステップに沿って、担当者が意識すべきポイントを整理して解説します。

ECアプリ導入の6ステップ

STEP1. 戦略設計(目的とKPIの設定)

・アプリで解決したい課題を明確にする(例:リピート率の向上/カート離脱防止/OMO強化)

・想定ユーザー像(ターゲット)と利用シーンを具体化する

・成果を測るKPIを定義する(DL数/アクティブ率/CVR/LTVなど)

目的が曖昧なまま開発が進むと、「何をもって成功か」が測れなくなります。

STEP2. 要件定義(必要機能と連携要件の整理)

・会員機能/商品情報/カート・購入導線/通知機能などの必要機能を洗い出す

・ECカート(ASP・オープンソースなど)とのデータ連携可否(APIなど)を確認

・実店舗がある場合は、POSとの連携(ポイントなどの顧客データ)なども要検討

後からの機能追加はコスト増になりやすいため、この段階で業務フローと合わせて仕様設計が重要です。

STEP3. 方式選定(開発方式・構築方法・ベンダーの選定)

・開発方式の選定(PWA/ハイブリッド/ネイティブ)

・社内開発/外注開発/SaaSアプリ構築支援などの実現手段を決定

・RFP(提案依頼書)を作成して複数ベンダーと商談する

中小〜中堅事業者では、SaaS型のアプリ構築パッケージの活用が有効です。

STEP4. UI設計(デザイン含む)

・ホーム画面、カテゴリ導線、カート・購入フローなどのUIを設計

・アプリのブランド表現(色・トンマナ・アイコン・文言)をデザインに落とし込む

・アプリストアでの見え方(スクリーンショット・紹介文)も同時に設計

ユーザー目線に立ち、わかりやすいフローで購入を完了できる導線設計を意識しましょう。

STEP5. 開発(検証・ストア申請含む)

・開発環境の構築、データ連携、通知テストなどを順次実施

・実機による操作検証(iOS/Android両方)を徹底

・App Store/Google Playの申請用素材を準備し、審査に通過する

特にApp Storeの審査は厳格なため、事前にガイドラインを確認しましょう。

STEP6. 運用改善(公開・プロモーション・運用体制構築)

・アプリの初期プロモーション(DL特典/クーポン/LP連携/SNS告知)

・KPIモニタリング(DL数/継続率/通知反応率など)

・MAツールやCRMと連携し、パーソナライズ施策を展開

・アップデート/改善フローの継続運用体制を構築

アプリはリリース後が本番。継続的な分析・改善・再配信を見据えた体制を作りましょう。

ECサイトのアプリ化は、初期投資がかかる分、成果につながれば大きなリターンが見込めます。だからこそ、プロジェクト全体をフェーズ分けし、失敗の芽を事前に潰す設計力が求められます。

ECサイト・実店舗との連携ポイント

ECアプリを単体で運用するのではなく、既存のECサイトや実店舗と連携・統合してこそ、真の効果を発揮します。 ここでは、ECアプリを活用するうえで押さえておくべき主要な連携ポイントと、その具体的な活用例をご紹介します。

① 会員データ・ポイント・在庫情報の一元管理

ECアプリ導入の際にまず検討すべきは、ECサイトとの顧客データ・在庫データの一元管理です。

顧客はアプリ・Web・実店舗と複数のチャネルを横断して購買活動を行うため、それぞれのチャネルで分断された体験を与えないことが重要です。

<具体的な連携ポイント>

・会員情報の共通化

ログインID/パスワードや購入履歴、登録住所をアプリとECサイトで同期させ、どこでも同じように使える状態に。

・ポイントの共有・連動

オンライン・オフラインのポイントを共通化することで、利用頻度・満足度の向上が期待できる。

・在庫情報の統合

倉庫在庫・店舗在庫をリアルタイムで表示し、欠品による機会損失を最小化。

このようにデータを連携させることで、一貫性のあるユーザー体験(シームレスUX)を提供できるようになります。

オムニチャネル・OMO・O2O施策

ECアプリは、オンラインとオフラインをつなぐオムニチャネルや、OMO(Online Merges with Offline)、O2O(Online to Offline)施策を実現するためのハブとしても有効です。

<実践的な活用例>

・店舗受取(BOPIS)

ECで注文した商品を、近隣の実店舗で受け取れる仕組み。送料負担を避けつつ、店舗来訪による追加購買も期待できる。

・実店舗の在庫確認

アプリ上で、近くの店舗の在庫状況をリアルタイムで確認可能。買い物前の不安を解消し、来店促進に繋がる。

・バーコードスキャン連携

店頭の商品バーコードをアプリでスキャンし、詳細情報やレビュー、オンラインでの在庫を確認。購買の意思決定をサポート。

・アプリ会員証/デジタルスタンプ

紙のポイントカードの代わりに、アプリを提示して会員ランクやポイント付与ができる仕組み。来店率アップや顧客管理にも有効。

これらの施策は、「Webでは獲得できなかった顧客との接点」を創出するチャンスとなります。特に実店舗を持つ事業者にとっては、アプリがリアルとECをつなぐ架け橋として大きな役割を果たします。

弊社の提供するクラウド型ECカート「aiship」は、様々なEC関連ツールとのAPI連携を標準提供。チャネル間の垣根をなくした顧客データ管理〜ブランド展開を可能にし、多様なプロモーションを実施できます。

ポイントや顧客データのリアルタイム連携、店舗受取、SNSやアプリと連携したチャネル展開など、あらゆる対応をサポートします。

またASP型ソリューションのため、パッケージやオープンソース、クラウドECなど独自開発を前提としたシステムより 低コストで導入できる点も特徴です。

実店舗やアプリ連携、オムニチャネルに対応したECを構築|aiship

クラウド型ASP「aiship」の3点セット

資料ダウンロード

aishipの「特徴・事例」「機能一覧」「料金」がまとめてわかる3点セット資料ダウンロードはこちらから!

OMOでの具体的施策については以下の記事でも詳しく解説していますので、是非併せてご参考ください。

OMOとは?具体的施策4選と成功事例|O2O、オムニチャネルとの違いも解説

決済方法の充実

決済の多様化も、ECアプリとECサイトの連携において重要な要素です。スマートフォン利用が前提となるアプリでは、ワンタップで決済完了できるシームレスなUXが期待されます。

<連携すべき主要な決済手段>

・クレジットカード

最も利用比率の高い決済。必須。

・ID決済(PayPay、Amazon Payなど)

ユーザーの利便性を重視するなら必須。

・キャリア決済(d払い、auかんたん決済等)

若年層ユーザーやクレジットカード未所持層をターゲットにするなら必須。

・実店舗連携の決済

オンラインで予約して実店舗で決済など、オムニチャネル型の購買行動に対応。

このように、ECサイトと連携した多様な決済手段をアプリに実装することで、購入完了率(CVR)の向上に直結します。同時に、決済データも顧客理解に役立つ重要なインサイトとして活用できます。

ECアプリを「単なるモバイル対応ECサイトの延長線」と捉えるのではなく、ECサイト・実店舗を包括する“総合チャネル統合ツール”として活用する視点が成功への鍵となります。

ECアプリ導入で注意すべきポイント

ECアプリの導入は、単に「作ること」ではなく、「使われ続け、売上やLTVに貢献すること」が目的です。

そこで重要になるのが、UX設計・導線施策・データ活用の3つの視点。ここでは、EC担当者が押さえておくべき実践的なポイントを解説します。

1.購入導線設計(UX設計)

ユーザーがスムーズに商品を探し、迷わず購入へ至るような導線設計は、アプリ活用における最重要テーマのひとつです。特に以下の要素に着目しましょう。

<検索導線の最適化>

・カテゴリ階層はシンプルかつ直感的に

・人気検索ワードや最近の検索履歴の表示

・音声検索やバーコード検索機能の導入も検討価値あり

<カート・決済まわりのUX強化>

・カート追加ボタンの視認性向上/動線短縮

・ワンタップ購入や「あとで買う」機能

・クーポンやポイントの自動適用で離脱防止

<購入後フォローの設計>

・発送通知や配送状況のトラッキング機能

・レビュー投稿導線やリピート購入提案

・「次回使える割引」など継続利用への誘導

アプリはWebより操作が直感的な反面、UXの設計ミスが致命的な離脱につながるリスクも高いため、UI/UXは細部までチューニングする必要があります。

2.ダウンロード促進施策

せっかくアプリをリリースしても、ダウンロードされなければ価値は発揮できません。初期導入フェーズでは、「アプリを入れてもらう理由」を明確に打ち出すプロモーションが鍵です。

<アプリ限定特典の設定>

・初回ダウンロードクーポン

・アプリ限定セール・先行販売

・スタンプカードやランク特典

<ASO対策(App Store Optimization)>

・アプリ名・説明文にキーワードを含める

・レビュー対策(星評価・投稿促進)

・視認性の高いスクリーンショットや動画の掲載

<オウンドメディア・SNSとの導線連携>

・ECサイト上にアプリバナーやポップアップを設置

・InstagramやLINEからのアプリDL誘導

・実店舗レジ横でのQRコード掲示

アプリの魅力を的確に伝え、「なぜこのアプリを使うべきか」を明示することが、インストール率を左右します。マーケティング部門や店舗スタッフと連携し、クロスチャネルで仕掛けることが重要です。

3.顧客データ一元管理と活用戦略

アプリを通じて得られるユーザーデータは、マーケティングの精度を高める宝の山です。しかし、活用するには「収集→統合→分析→活用」の流れをきちんと構築する必要があります。

<情報整備のポイント>

・会員情報・購買履歴・閲覧データの紐付け

・オフライン(店舗POS)データとの統合

・CRM/MAツールとのAPI連携の整備

<分析と施策展開>

・セグメント別のプッシュ通知配信

・RFM分析やロイヤルユーザー抽出

・商品レコメンドのパーソナライズ化

<運用体制の構築>

・KPI(例:アプリ経由売上、継続率、通知反応率)の設計

・PDCAを回すための分析・改善フローの整備

・担当部門間(EC/マーケ/システム)の連携

データ活用を通じて、“売り切り型”ではなく“継続的に選ばれるEC”への転換が実現します。また、広告依存からの脱却や販促コスト削減にもつながる重要な取り組みです。

ECアプリを成果に結びつけるには、「UX」「プロモーション」「データ活用」という3つの歯車を連動させ、中長期で運用改善を続ける体制づくりがカギとなります。

【業界別】ECアプリの活用事例

1.アパレル・ファッション

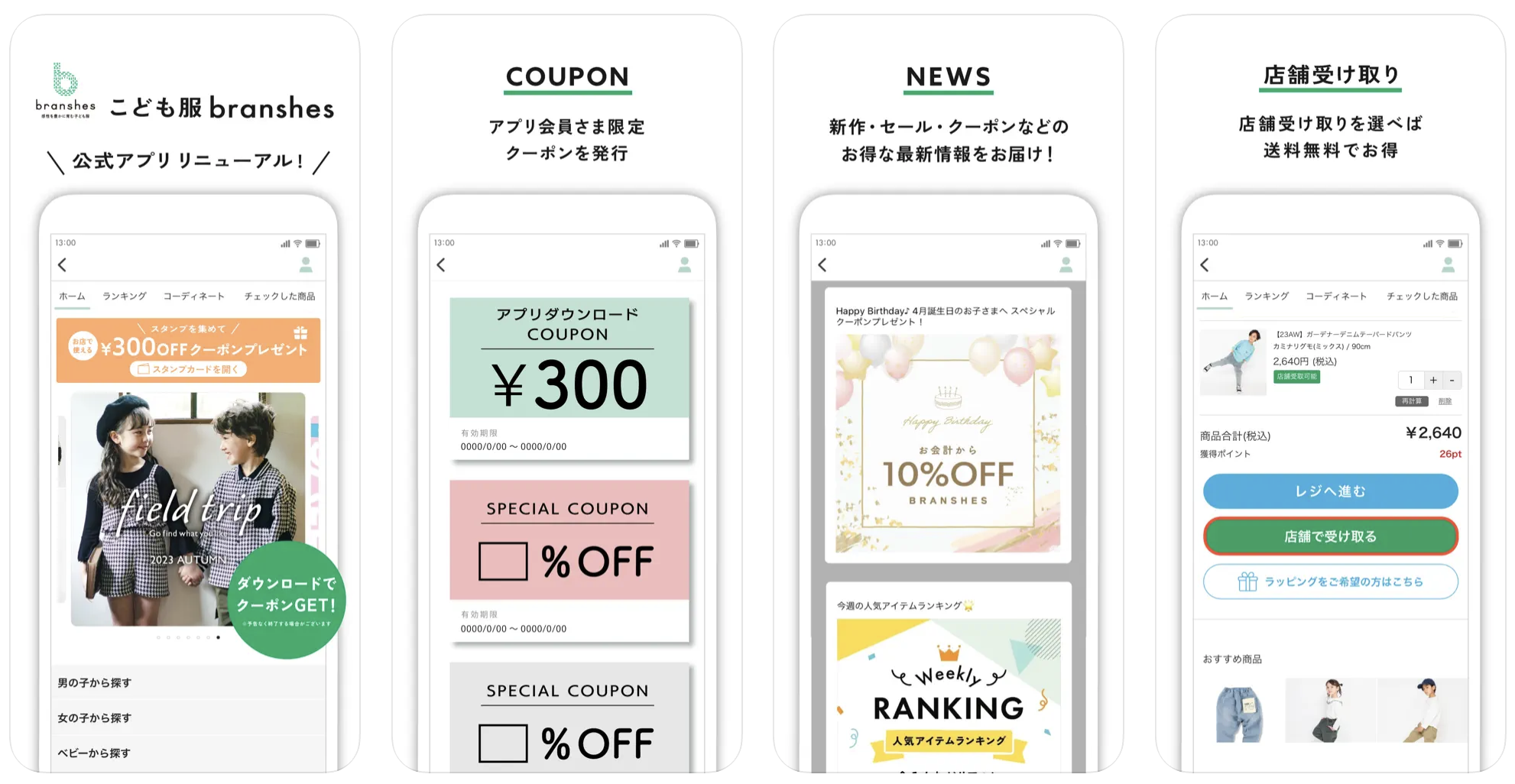

BRANSHES公式アプリ(ブランシェス)

■ アプリ経由売上・流入拡大(販促チャネルとしての成長)

ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」を活用し、旧アプリ比でEC売上は11倍、PVは5倍に成長しました。

全体のWebトラフィックのうち49%がアプリ経由となっており、主要な流入経路として確立されています。

■ 非会員向け情報発信とプッシュ通知の最適化

旧アプリでは情報配信が会員に限定されていたのに対し、新アプリでは非会員も含めた情報発信が可能となりました。

これにより、「ブランド世界観の発信」と「セール・クーポン通知」**の両立が実現されました。

通知対象をセグメントごとに分けることで、過剰な配信によるアプリ離脱を防ぎつつ、リピート購入を促進しています。

■ クーポン・セール施策による店舗誘導と購買支援

アプリ限定で使用可能な店舗提示型の割引クーポン(例:300円引き)を導入し、オンラインとオフラインの連動を強化。

新作商品や再入荷通知などの情報もリアルタイムで配信することで、ユーザーの購買モチベーションを高める導線設計を実施。

■ CMSとプレビュー機能による効率的な運用体制

アプリ運用にあたっては、コンテンツ更新やUI設計をリアルタイムに反映・プレビューできるCMS(管理画面)を活用。

デジタル専任でない現場スタッフでも運用しやすく、情報鮮度を保った配信が可能となった点が導入の決め手にもなっています。

BAYCREW’S公式アプリ(ベイクルーズ)

■ 複数ブランド横断のお気に入り管理と個別フィード

ベイクルーズストアには、JOURNAL STANDARD、IENA、Spick & Span、Deuxième Classeなどの複数ブランドが集結しており、ユーザーは「自分の好きなブランド」をお気に入り登録できます。

アプリ上では、自分がフォローしたブランド情報のみを表示する「For You(フィード)」機能を提供。ユーザーが関心のあるブランドの新着やコーディネートを中心に閲覧でき、パーソナライズされた購買体験を実現している点が注目されます。

■ 店舗スタッフによるスタイリング投稿(コーディネートスナップ)

アプリでは、ショップスタッフによる日々のコーディネートスナップ(着用写真)を毎日配信。身長や体型を明記したレビューやスタッフ投稿なども含まれ、実際の着用イメージをユーザーへ伝えることで、購買判断を支援しています。

投稿されたコーディネートの着用アイテムは、そのままアプリ内で購入可能。情報提供と購買導線が直結している設計になっています。

■ メンバーズカード連携とプッシュ通知による再接触

アプリには、実店舗で使用できる会員バーコード機能があり、オンラインの会員ステータスやポイント残高も確認可能です。新規登録もアプリ内で完結できます。

お気に入り登録済の商品については、値下げや再入荷通知をプッシュで受け取れる設計。ユーザーは気になる商品の変化をリアルタイムにキャッチでき、再訪→購入への導線が強化されています。

2.食品

新宿高野公式アプリ

◾アプリ経由売上とトラフィックの拡大

ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」を活用。

アプリリリース後、ECサイトのデジタル媒体経由売上は前年同月比148%に増加しました。旧来の公式サイト経由売上は減らず、新たにアプリ経由ユーザーが売上に寄与しています。

さらに、MAU(月間アクティブユーザー)は約40%と非常に高く、アプリが顧客接点の中心として稼働していることがわかります。

◾セグメント配信による高精度プッシュ通知運用

性別・地域・店舗など個別属性に基づいてセグメントされたプッシュ通知を展開。

プッシュ通知の開封率は通常10~20%、特定キャンペーンでは25%に達する高反応を記録しました。

月約20回の配信で情報出し過ぎを避けつつ、訴求効果の高い運用が継続されています。

◾アプリ限定プロモーションとユーザー誘導施策

クリスマスケーキ予約で5%OFFクーポン配布キャンペーンを実施し、約2,400件の新規DLを1か月で獲得しました。

加えて、アプリ限定フォトフレーム投稿キャンペーンなどブランド体験型の施策も併用され、集客とファン化に貢献しています。

◾CMSで運用しやすい設計と更新体制

Yappli導入により、非技術者でも直感的に操作できるCMS+プレビュー機能を活用。

アプリのトップ画面は旬のフルーツや季節に応じて月1〜2回更新され、常に新鮮な印象をユーザーに与える設計です。

社内のカタログ・販促担当と運用ディレクションを共有できる体制も構築されています。

Oisix(定期宅配おいしっくすくらぶアプリ)

◾定期ボックスのスキップ(キャンセル)機能

定期会員に対して、毎週木曜日に「定期ボックス」の注文内容が自動提案されます。

アプリから「注文キャンセル」ボタンでスキップが可能。注文締切日の午前10時まで操作すれば、その週のお届けを中止できる設計となっており、便利です。

操作はシンプルで、トップの「定期ボックス」→「注文キャンセル」→確認の2ステップで完了。Webよりも手軽な点が評価されています。

◾LINE連携によるリマインド通知の利便性

オイシックスでは、アプリに加えてLINE連携による通知機能も提供しています。

特に、注文締切前日のLINE通知により、ユーザーが注文忘れすることなく操作可能になる仕組みは好評です。メールより見逃されにくく、ストレスなく注文管理できる点が高く評価されています。

◾レシピ提案と食材購入の連動設計

アプリでは、レシピ提案/献立情報と食材の購入導線が連携しており、日々の献立に合わせた商品提案が可能です。

ユーザーは、気になるメニューを見つけたらワンタップで関連商品をカートに追加できるため、「見る→選ぶ→買う」がスムーズに展開され、毎週のタッチポイント構築に貢献します。

イトーヨーカドーネットスーパー by ONIGO

◾店舗と同価格で、チラシ掲載商品もそのまま購入可能

公式アプリでは、店舗と同一価格の商品を注文できるばかりか、店舗チラシでの特売商品も反映されます。

さらに、折り込みチラシ商品を店舗より前倒しで注文開始するケースもあり、ユーザーにとって店舗を訪れずとも最安値で購入できる体験が提供されています。

◾注文から受取までアプリで一元管理

注文→配送ステータス→受け取り指定までアプリ上で完結可能。最短4時間以内での当日配達や、細かい時間指定も可能です。

置き配や非接触受け取りにも対応しており、事前申請により自宅前などに置いてもらうことができます(ブラウザ申請後にアプリ連携)。

◾レシピ提案と購買導線の連動

アプリ内に、DELISH KITCHENなどと提携した動画付きレシピが掲載されており、レシピに使用される食材をワンタップでカートに追加できる設計です。

これにより、「レシピを見て→必要な食材を即購入」というスムーズな導線設計が可能となっています。

インテリア・家具

ニトリアプリ

◾AR(拡張現実)家具「3Dで試し置き」機能

2024年5月、ニトリは「スマホで簡単!3Dで試し置き」ARサービスを開始しました。これは、約300アイテムを対象に、自宅空間に実寸大家具をARで配置して確認できる仕組みです。

家具を360度回転・詳細確認でき、サイズ感やカラーバランスを事前に視覚化できるため、返品や設置ミスマッチの低減にもつながります。

対応モデルはiPhone 6s以降やAndroidのARCore対応機種で、アプリ不要でブラウザ上からでも利用可能という手軽さも特徴です。

◾画像検索「カメラdeサーチ」機能

実店舗や自宅で見かけた家具の写真を撮影すると、似たような商品をECサイト上で検索できる「カメラdeサーチ」機能を搭載しています。

ユーザーが具体的な商品名を覚えていなくても、「見たものに近い家具」を見つけやすくする便利なUX設計です。

◾実店舗連携機能:「店内モード」/「アプリde注文」

2021年12月にリリースされた「店内モード」では、現在いる店舗を選ぶと、売場や在庫状況、納期の案内などが表示される“デジタルコンシェルジュ”的機能が提供されます。

お気に入り登録している商品の在庫状況を店舗別に確認でき、店舗マップで売り場の場所まで確認できるのが便利です。

2022年6月には「アプリde注文」機能を追加し、商品バーコードをスキャンすることで注文リスト化、自宅配送や店頭会計も可能となり、手ぶらショッピングが実現しています。

家電

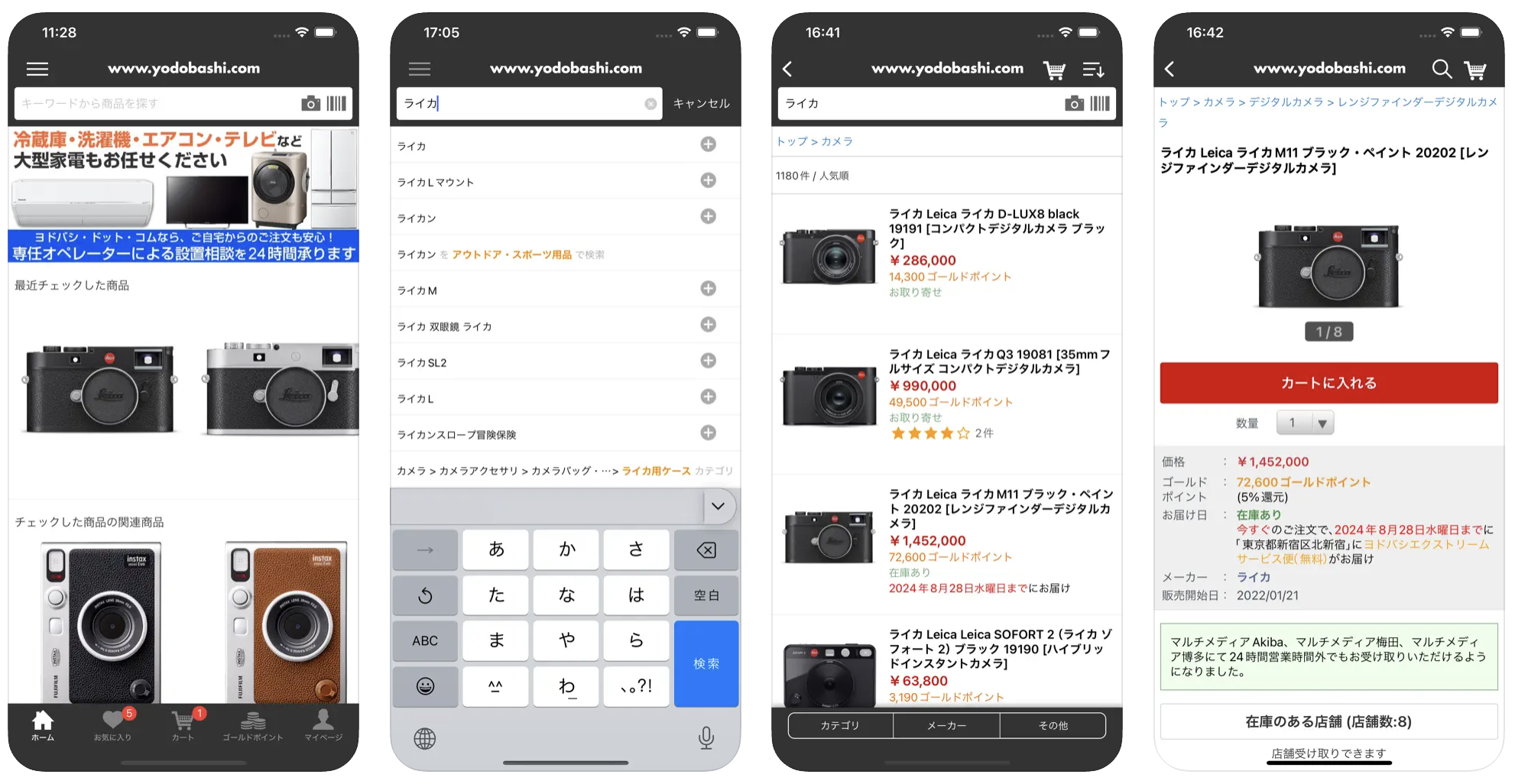

ヨドバシ(ヨドバシカメラ)

◾在庫検索・即日受取り(店舗受取予約)機能

アプリでは、リアルタイムの店舗在庫情報を確認し、そのまま店舗受取の予約が可能です。

対象商品が「在庫あり」なら、最短30分以内に商品が準備される仕組みがあり、一部店舗では24時間受け取りにも対応しています。

注文時には「在庫のある店舗数」「価格」「受取可能時間」などが表示され、ユーザーは店舗を選んで受け取り方法を指定できるUX設計です。

◾バーコードスキャン+価格比較機能

スマートフォンで店頭の商品バーコードを読み取ると、ヨドバシ・ドット・コム内の商品情報と外部ショッピングモールの価格・在庫を比較表示(Yahoo!ショッピング、東急ハンズなど)する機能があります。

カメラを使って複数バーコードの連続読み取り(マルチスキャン)が可能で、スピーディな価格調査や購入判断を支援します。

◾共通会員ID・ポイント統合

アプリでは、ヨドバシ・ドット・コムの会員IDと完全連携し、ポイント残高・注文履歴・お気に入り情報も統合して管理できます。

オンライン・実店舗問わず共通のゴールドポイントを利用でき、アプリ上でリアルタイムに残高や獲得履歴を確認可能です。

美容・コスメ

@cosmeアプリ

◾誕生日月のバースデークーポン提供設計

バースデークーポン(誕生月クーポン)は、対象ユーザーに対し、5,500円(税込)以上の購入で利用可能な500円引きクーポンが提供されます。誕生日月の前月25日までに購入実績がある会員が対象です。

クーポンはマイページや誕生月のメールで案内され、誕生月1日 0:00~末日23:59の期間内に利用可能な設計となっています。

Q&Aでも、「お誕生日月に使用できる500円引きクーポンがもらえる(5,500円以上で有効)」との実例が複数投稿されています。

◾会員特典・ランク制度によるポイント還元・限定セール

@cosmeでは、「お買い物コース」会員(有料)向けに毎月500円分のプレミアムクーポン(SHOPPING/STORE共通)が発行され、通常より割引条件が緩和されています。

会員ランク(スタンダード・ゴールド・プラチナ・VIP)に応じて、購入金額に対するポイント還元率が最大5%になる制度も導入されており、継続利用の動機づけに寄与しています。

アプリでは、ランキング情報・キャンペーン・プレゼント応募などをプッシュ通知で配信し、利用促進と来訪リマインドに活用されています。

業界別アプリ活用の特徴まとめ

| 業界カテゴリ | 注力機能の傾向 |

|---|---|

| アパレル | パーソナライズ、UI設計、通知配信 |

| 食品 | 定期購買/在庫確認/再購入導線 |

| 家具・インテリア | 店舗連携/AR/配送手配 |

| 家電 | 商品情報の詳細化/レビュー活用/保証連携 |

| 美容・コスメ | 会員育成/レビュー/カウンセリング・肌診断連携 |

今後の展望・トレンド

ECアプリは、単なる“販売チャネル”を超えたユーザー体験(UX)プラットフォームとして進化を続けています。ここでは、今後注目すべき3つの技術トレンドについて解説します。

1.AI×AR技術の応用

AI(人工知能)とAR(拡張現実)の融合により、ECアプリの「買い物体験」は今後さらにリッチでパーソナライズされたものへと進化します。

<主な応用例>

・AIによるレコメンドの精度向上

購買履歴・閲覧傾向・類似ユーザー分析に基づく高度な商品提案。ZOZOTOWNが導入した「Recommendations AI」では、CVRが大幅改善した実績も。

・ARによるバーチャル試着・設置

ファッション業界では洋服やメガネの試着、インテリア業界では家具の部屋配置シミュレーションがアプリ上で可能に。IKEAやニトリが先行導入。

・音声検索によるアクセシビリティ向上

「話しかけるだけで商品を探せる」機能により、検索負荷を軽減し、高齢者層・非テキスト層にも対応可能に。

これらの技術は、“ストレスなく、直感的に選ぶ”購買体験の実現に貢献します。

2.越境EC・多言語対応アプリ

国内市場が飽和しつつある中、越境ECへの注目が高まっています。ECアプリもその潮流に対応し、多言語対応・現地最適化が求められる時代です。

<越境対応の注目ポイント>

・多言語・多通貨対応

アプリ内の言語切替、現地通貨での価格表示、為替自動反映など。

・現地SNSとの連携

中国ではWeChat、タイではLINE、欧州ではWhatsAppなど、現地に根付いたSNSと連携した認証・プロモーション。

・グローバル決済連携

Alipay、PayPal、UnionPayなど地域特化の決済手段の組み込み。

越境ECアプリは、単なる「英語対応」ではなく、“現地の購買行動文化”に適応するアプリ体験が差別化のポイントとなります。

3.OMO(Online Merges with Offline)深化

OMOは「オンラインとオフラインの融合」を意味し、ECアプリはその中核を担う存在として再定義されています。

<今後の展開例>

・ビーコンやジオフェンスによる来店通知

近隣店舗に接近したユーザーにだけ特別オファーを通知するなど、位置情報を活用した販促が拡大。

・デジタル会員証の高度化

来店履歴・購入履歴・接客記録が一元化され、接客の質向上や顧客満足度向上に貢献。

・アプリ経由のスタッフ予約やチャット接客

美容業界や高額商品では、オンライン上でスタッフを予約し、接客履歴を一貫して管理する施策が進行中。

OMO戦略が成熟すると、アプリは「情報ツール」から「顧客体験そのもの」へとシフトしていきます。単なる利便性を超えた“体験価値”の提供が、今後の競争優位性につながるでしょう。

ECアプリは、今後ますます高度な技術と融合し、「ユーザーにとって本当に快適な買い物体験とは何か?」を軸に進化していきます。

AI・AR・越境・OMOといったキーワードを単なるトレンドとして捉えるのではなく、自社の業態や顧客と照らし合わせて“意味ある活用”に落とし込むことが重要です。

今後の設計・リニューアルにあたっては、「体験価値」と「継続性」を両立する視点で、アプリを戦略的に再構築していきましょう。

まとめ

本記事では、ECアプリの基本から導入方法、成功事例、そして今後の技術トレンドまでを網羅的にご紹介しました。

ECアプリ化は単なる「モバイル対応」の手段ではなく、ユーザーとの関係性を深め、LTVを最大化するための顧客接点強化ツールです。OMOやAIの進化、越境市場の広がりを背景に、アプリは今後さらに重要性を増すことは間違いありません。

導入を検討しているEC事業者様にとって、まずは以下のチェックリストを参考に、戦略的なアプリ活用の第一歩を踏み出してみてください。

アプリ化の判断に向けたチェックリスト

[戦略設計編]

☑︎ 自社のアプリ導入目的は明確か?(例:リピート促進、OMO推進など)

☑︎ 対象ユーザー層と利用シーンを具体的に描けているか?

☑︎ 自社ECサイトや店舗との連携ポイントを洗い出しているか?

[機能・構築編]

☑︎ 必要な機能(例:通知、会員証、検索、決済、ARなど)は整理できているか?

☑︎ 開発方式(PWA/ハイブリッド/ネイティブ)の選定方針は固まっているか?

☑︎ 予算と運用体制に適した構築パートナーを検討できているか?

[運用・成長編]

☑︎ アプリリリース後のダウンロード促進施策は準備できているか?

☑︎ ユーザーデータの収集・活用方法は設計できているか?

☑︎ 成果測定のためのKPI(継続率、CVR、LTVなど)を設定しているか?

→ アプリは作って終わりではなく、継続的に“使われる仕組み”を設計することが成功のカギです。

弊社の提供するASP型ECカート「aiship」ではYappliなどSaaS型アプリプラットフォームとの標準連携を提供。ECサイトの会員データとシームレスに連携し、ECサイト・アプリ・店舗をまたぐシームレスな顧客体験を実現します。

また弊社ではご状況のヒアリングから、構築方法や機能・UIのご提案、導入・運用サポートまで一貫して実施しておりますので、ECアプリの導入やECサイトとの連携をご検討の際は、ぜひ1度お問い合わせください。

クラウド型ECサイト構築ASP「aiship」

お問い合わせ

ECサイトの立ち上げやリニューアル、システム移行、見積もりのご依頼についてお気軽にお問い合わせください。

また、機能や費用の詳細、詳しい事例を知りたいなどもご相談ください。